Biodiversität in Wäldern – Ein Schlüssel zur ökologischen Stabilität

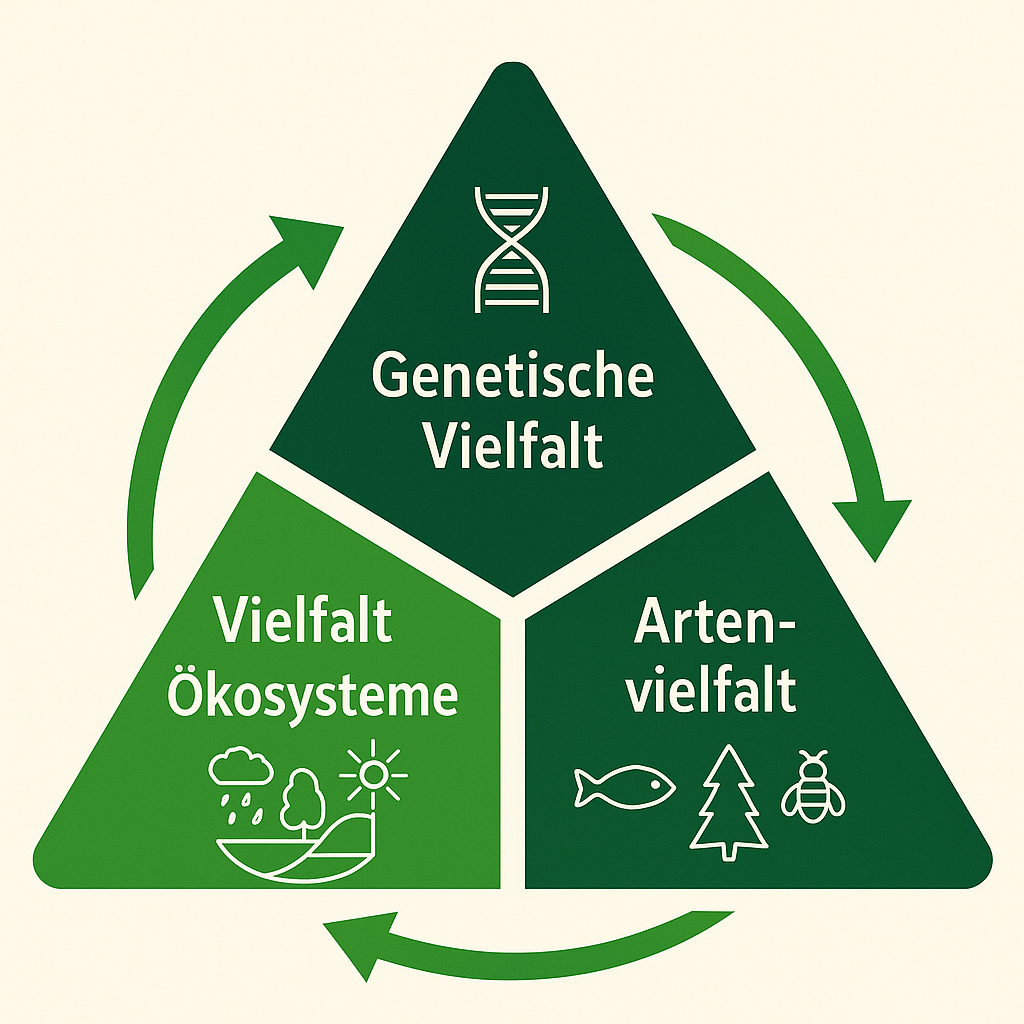

Die Biodiversität in Wäldern umfasst die Vielfalt an Pflanzen, Tieren, Pilzen und Mikroorganismen, die in einem Waldökosystem leben. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Waldes gegenüber Umweltveränderungen, Krankheiten und Schädlingen. Eine hohe Artenvielfalt sorgt dafür, dass Nährstoffkreisläufe effizient ablaufen, das Klima reguliert wird und der Wald seine Funktion als Lebensraum und CO₂-Speicher erfüllt.

Naturnahe Wälder mit einem Mix aus Baumarten, Altersstrukturen und Totholz bieten optimale Bedingungen für viele Tier- und Pflanzenarten. Monokulturen hingegen sind anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer oder Extremwetterereignisse. Der Schutz und die Förderung der Biodiversität im Wald erfolgt durch nachhaltige Forstwirtschaft, den Erhalt alter Baumbestände und gezielte Aufforstung mit standortgerechten Baumarten.

Ein gesunder, biodiverser Wald bietet Lebensraum für eine Vielzahl von Arten. Vom Wipfel der Baumkronen bis zum Waldboden existiert ein komplexes Netzwerk an Organismen, das eng miteinander verbunden ist. In den Baumkronen finden sich Vögel wie Spechte oder Eulen, während am Waldboden Insekten, Amphibien und kleine Säugetiere aktiv sind. Pilze spielen eine entscheidende Rolle beim Abbau organischer Substanz und versorgen die Baumwurzeln mit Nährstoffen. Ohne diese Vielzahl an Organismen würde das empfindliche Gleichgewicht im Wald schnell kippen.

Besonders wichtig ist auch das Totholz, das in vielen bewirtschafteten Wäldern oft entfernt wird. Dabei stellt es eine essenzielle Lebensgrundlage für zahlreiche Arten dar. Käferlarven, Pilze und Moose besiedeln abgestorbene Baumstämme und leisten einen wichtigen Beitrag zur Zersetzung und Humusbildung. Viele seltene Tierarten wie der Hirschkäfer oder bestimmte Spechtarten sind auf alte und abgestorbene Bäume angewiesen. Die Förderung von Totholz ist daher eine zentrale Maßnahme zur Erhaltung der Wald-Biodiversität.

Die genetische Vielfalt innerhalb der Baumarten selbst ist ebenfalls von großer Bedeutung. Unterschiedliche Individuen einer Art weisen verschiedene Resistenzen gegenüber Krankheiten oder Trockenstress auf. Wenn Wälder zu einseitig bewirtschaftet werden und nur wenige genetische Varianten vorhanden sind, steigt das Risiko, dass eine ganze Population durch eine einzelne Bedrohung geschwächt oder vernichtet wird. Mischwälder mit einer breiten genetischen Basis sind hingegen widerstandsfähiger und können sich besser an den Klimawandel anpassen.

Neben der ökologischen Bedeutung hat die Biodiversität in Wäldern auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz. Wälder sind nicht nur Holzlieferanten, sondern auch wichtige Erholungsräume für den Menschen. Eine hohe Artenvielfalt steigert die Attraktivität eines Waldes und macht ihn zu einem wertvollen Ort für Naturliebhaber und Wanderer. Zudem hängen viele traditionelle Wirtschaftsformen, wie die Honigproduktion oder die Pilzsammlung, direkt von der Vielfalt im Wald ab.

Der Schutz der Wald-Biodiversität erfordert gezielte Maßnahmen. Naturnahe Forstwirtschaft, die auf den Einsatz von Monokulturen verzichtet und alte Bäume sowie Totholz im Wald belässt, ist ein zentraler Ansatz. Auch Schutzgebiete, in denen keine Holznutzung stattfindet, spielen eine wichtige Rolle. Darüber hinaus kann jeder Einzelne zur Förderung der Biodiversität beitragen, etwa durch bewussten Konsum von nachhaltigen Holzprodukten oder die Unterstützung von Aufforstungsprojekten.

Letztlich ist die Biodiversität der Wälder ein unverzichtbarer Bestandteil eines funktionierenden Ökosystems. Sie sichert nicht nur das Überleben unzähliger Tier- und Pflanzenarten, sondern auch die langfristige Stabilität der Wälder selbst. In Zeiten des Klimawandels wird es immer wichtiger, unsere Wälder gezielt zu schützen und ihre Vielfalt zu bewahren – für die Natur und für zukünftige Generationen.

No responses yet